Buenos Aires - 2016

168 páginas / 14 x 20

traducción de Ezequiel Zaidenwerg

ISBN 978-987-3760-54-9

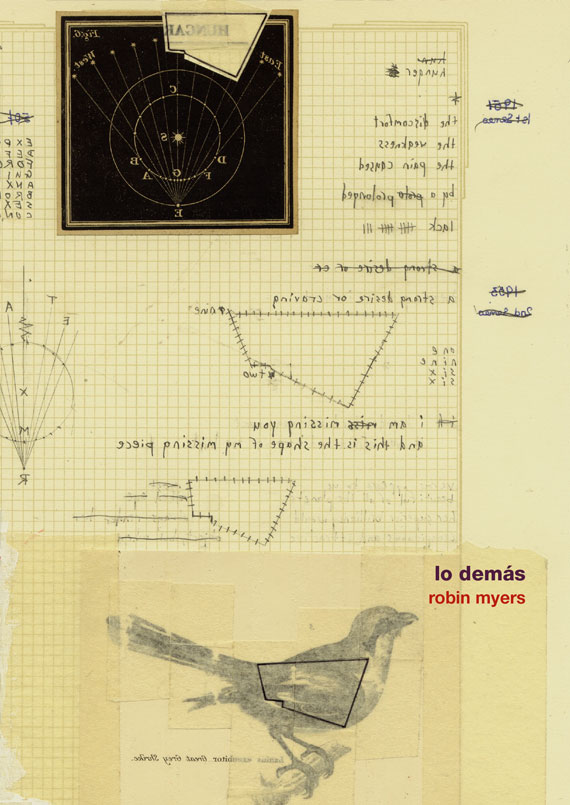

Lo demás

¿De qué se trata en realidad, esta necesidad de compararlo todo,

de hacer que cada cosa se parezca a otra cosa, de abrirse paso

a fuerza de metáforas

hacia un tipo de calma que no sea parecida a un andamio construido alrededor del aire, sino concretamente eso?

Me senté en una iglesia en Masaya, Nicaragua, mientras caía la tarde,

elegí el banco por la forma en que la luz bañaba el suelo, filtrándose a través

de los vitrales con reflejos rojos.

Pensaba, al observarla, que esa luz se parecía un poco a una mancha de sangre

que se fuera extendiendo sobre algo blando y luego se la dejara al sol; quizá se pareciera más

al jugo de sandía derramado sobre sábanas blancas. Pero al final,

honestamente, se parecía más a una luz roja reflejada en el suelo de una iglesia en Masaya, Nicaragua,

mientras caía la tarde. Y te pido perdón por apartar esa luz de sí misma,

por anunciarte que esta noche la luna es más delgada que una moneda sumergida en agua,

por decirte que cuando te reís te parecés a un fósforo al momento de encenderse.

Yo, si pudiera, viviría de un fogonazo cegador a otro,

si aquello no entrañara alguna forma de desesperanza, un debilitamiento

de la fe, si es que puedo tomar prestada esa metáfora; un desarmarnos a nosotros mismos como un rompecabezas,

junto con cada vínculo que establecemos y pedimos; la plenitud, sin duda,

es algo secundario y más penoso. Puesto que cada vez que respiramos

es en verdad igual a la vez anterior; caso contrario, tengo que creer

que eso que se transmite, se comparte, o al menos se recuerda, es hacia dónde va esa respiración,

por qué sucede, por qué la necesito; es todo, todo lo demás.

Sobre Lo demás, por Alejandro Crotto en Revista Otra Parte

Me acuerdo de la noche en que escuché por primera vez un poema de Robin Myers. Me acuerdo de la fuerza de sus versos: “I would live from flash to singular blinding flash if I could, if that didn’t mean some species of despair, some dissolution of faith…”. El poema me lo leía Ezequiel Zaidenwerg. Me contó que se trataba de una norteamericana de poco más de veinte años. No me sorprendió la edad: son muchas las verdades que se saben más y mejor a los veinte años que nunca. En seguida Ezequiel me leyó su traducción: “Yo, si pudiera, viviría de un fogonazo cegador a otro, / si aquello no entrañara alguna forma de desesperanza, un debilitamiento / de la fe…”. La versión no era sólo precisa y musical. Era, sobre todo, urgente y necesaria: recuperaba y recreaba una voz, una intimidad. Se daba uno de esos casos infrecuentes y felices en los que el traductor encuentra en el fondo de sí mismo el tono, la frecuencia de la voz del poema a traducir. Era evidente que había algo en esa poesía que para quien la estaba traduciendo era importante decir en castellano. Desde esa noche soy un lector privilegiado de la poesía de Robin Myers. Un privilegio que la publicación de este libro pone al alcance de todos. Lo demás está cuidadosamente estructurado en tres partes (“lo que hay; lo que hubo; lo que haya”) y en esa disposición se adivina una intención, un dibujo: los poemas más “clásicos”, más directos e inmediatos, aparecen en la primera parte y al final. En el medio, poemas que tienen algo de diario íntimo, donde una misma sensibilidad va abriéndonos su percepción en escenarios cambiantes (ciudades centroamericanas, norteamericanas, Jerusalén, Belén). A lo largo del libro, aparecen una y otra vez varios procedimientos que Myers maneja con parejas naturalidad y maestría: la yuxtaposición de elementos disímiles pero secretamente vinculados (“Esto es el verano. / Este es el continente que cruzaste, / la carta que pusiste a lavar con la ropa por error, / el cuchillo con el que te cortaste picando una cebolla”), el dar cuenta de ideas o elementos abstractos con imágenes concretas, físicas (“Dejame que me quede / este zumbido visceral / en los pulmones”), la rara capacidad de dejar que la voz del poema dialogue consigo misma, a veces cuestionándose o contradiciéndose, mientras va sucediendo el poema (“Nos dicen que primero hay que aprender a disfrutar de la alegría / para después poder tolerar la desolación. / No. / Toleramos lo que podemos tolerar. / No. / No sabemos qué podemos tolerar. / ¿No? / No sé, Nina, / no sé”). Los poemas son muy variados, si bien recorridos por una misma voz que se muestra a la vez fuerte y vulnerable: pueden nacer de un breve instante epifánico, o demorarse en una experiencia iluminándola con sucesivas imágenes, o explorar los límites del género fusionándose con la carta o el diario íntimo. Siempre sorprenden, siempre pasan una y otra vez del plano confesional, narrativo, directo, al específicamente lingüístico, poético, y viceversa.

Borges proponía dos posibles destinos venturosos para un libro de poesía: dejarle al lector algunos poemas memorables, dejarle una imagen general del poeta que lo escribió. En el caso de este libro, ambos destinos se realizan. Son muchos los poemas que se quedan en la memoria y el corazón del lector: la súbita emoción al escuchar a un chelista callejero en la estación del subte; el dolor de la separación antes de la separación; la punzante nostalgia por la vida que fue. Y recorriendo todo el libro, haciéndolo, una mirada y una voz valientes, con la valentía más rara: la que se atreve a exponer su incertidumbre, su fragilidad.

Robin Myers: poemas y lecturas, por Marcelo D. Díaz en op.cit

¿Qué es lo que queda de la intensidad de la experiencia en un poema? Por defecto puede que el oficio del poeta implique reconstruir un momento mediante la lengua no sin esfuerzo, porque entre el lenguaje y los acontecimientos hay una sombra de extrañeza de sentidos que no siempre encuentran una voz para decir aquello que queremos enunciar. A la experiencia poética le siguen los vocablos de la pérdida, en otros términos, cómo hacer para narrarnos desde un lugar transitorio, puestos de fronteras, autopistas, habitaciones de provincia, estaciones de subte. Los versos de Robin Myers encuentran un correlato en el movimiento, el traslado de un espacio circunstancial a otro, como si la escritura no fuese otra cosa más que migración.

Se habita una geografía del mismo modo en que se habita un idioma, un postulado recurrente, y quién dice que la escritura no implique un recorrido parecido al de una diáspora. Pienso en el poema “Otro intento por decir algo más sobre Jerusalén” en el que se experimenta a fondo la dificultad del lenguaje poético para significar ya que la dimensión de las vivencias condensadas de manera epigramática desbordan los límites propios de la lengua: “Los vecinos lo enterraron de noche./ Los soldados miraban/ desde la calle ahí abajo./ Los soldados sostenían las linternas./ Era hijo suyo./ Vos y yo, que nunca los tuvimos,/ atravesamos los haces de luz/ camino a casa”. Aquí la comunicación efectiva es reemplazada por un gesto que se funde en el silencio cuando se quiere enunciar el cruce de una frontera física, mental y afectiva. ¿Qué es lo que se deja atrás cuando cruzamos un límite? ¿Y qué es lo que leemos en la bóveda celeste mientras las luces urbanas acompañan nuestro viaje? Un poema que no agota sus posibilidades en el presente de la enunciación, publicado hace pocos varios años, activa lecturas que se actualizan una y otra vez con otra pregunta en consonancia acerca de qué es lo que regresa al momento de atravesar los haces de luz.

En Myers la escritura es parte de una identidad que sigue un trayecto aleatorio moviéndose en el tiempo y el espacio. La poesía es pura materia, experiencia, y denota una sensibilidad que recubre de cierto magnetismo al lector porque más allá del terreno de las formas está el infinito campo sentimental con el que los diferentes ritmos y tiempos de la experiencia dialogan. ¿Importa llegar al otro lado de los puestos de frontera? ¿O importa sólo el viaje que hacemos? Quién dice que en ese movimiento sin darnos cuenta, como en perspectiva, vamos dibujando un círculo concéntrico entre las cosas que perdemos y las cosas que encontramos.

Quizá haya que leer a contraluz: Yo creo que al final es todo luz, pero no porque cambie lo que toca. Es decir: hay un resplandor en el que, sin ninguna epifanía, se advierte un orden casi natural de los mecanismos del mundo donde hoy habitamos estas coordenadas y mañana quién sabe, los restos de lo vivido se van encadenando como astillas emocionales en la memoria de cierta lírica personal hacia un destino visual, por eso no importa que el comportamiento de las cosas al contacto con la luz no se modifique. Es el paisaje interior el que completa la diáspora, no siempre de forma fructífera, puede ocurrir que la subjetividad en su esplendor demande ser considerada en sus fragmentos, o fracturada, porque la palabra vive en la espera y la ensancha. La voz de Robin Myer vibra al pasar por estados de afectos altos y bajos, luces y sombras, encuentros y ausencias; y en algunos momentos nos encandila como si saliera de sí para alumbrar la tonalidad de otra voz que no sabíamos que llevábamos con nosotros.

op.cit/agosto 2018

Robin Myers

Nació en Nueva York en 1987. Reside actualmente en la ciudad de México, donde trabaja como traductora freelance y escribe poesía. Sus poemas se han publicado en Letras Libres, Revista Metropolis, Ventizca, y FfCultura Escrita.