Buenos Aires - 2020

128 páginas, 21 x 14

ISBN 978-987-8320-02-1

La primera imagen de la que él me habló es la de tres chicos en un camino, en Islandia, en 1965.

Me decía que para él esa era la imagen de la felicidad, y también que había intentado asociarla varias veces a otras imágenes, pero que nunca había funcionado.

Me escribió: “…un día tendré que ponerla sola al principio de una película, con una larga introducción en negro. Si no se ve la felicidad en la imagen, al menos se verá la oscuridad”.

Postfacio de Andi Nachon

29 de julio: aniversario de tu cumpleaños. Pienso esto mientras preparo la comida para la noche: una sopa de miso. 29 de julio, también, es el aniversario de tu partida. Tal vez podría leerse algo en esto. Pero sólo irrumpe la idea de que alguien, que soy yo, te recuerda.

Entre vos y yo: Japón. Y este futuro distópico que surfeamos como si no estuviera ocurriendo. Como si no hubiera consecuencias. Corto hongos y pienso qué hubieras mostrado vos de estos tiempos detenidos, su colapso en voz baja. Mientras la luz eléctrica va y viene, mientras nos adecuamos a barbijos, distancias sociales, teletrabajos y ausencias de trabajo, pienso que me gustaría compartir tu mirada.

A mí y a toda mi pertenencia. Lugones, Cine Arte, Rojas, Cine Club Núcleo. Una camada al borde del borde que tomó La Jetée como canto iniciático y santo y seña de cierta mirada, alguna forma de la sensibilidad descreída.

Algo así como la foto de tu gato enviada en lugar del retrato propio a un medio periodístico.

O el Marker de apellido. La leyenda cuenta que inspirado en algún marcador. Me gusta mucho pensar el momento ese en que dijiste: Marker, como el marcador. Entonces: Cris Marker, tu nombre elegido.

Resnais decía de vos que eras un artista del siglo XXI. Un milenio nuevo sin novedad y a puro desencanto. Sin teletransportación. Sin promesas de progreso. Esta latencia que cruzamos envueltos en algo así como una niebla. Casi casi sin imágenes porque eso que nos rodea, irrumpe desde innumerables pantallas y nos reclama, tiene otra sustancia. Otra realidad. No hay alteridad. O hay otra cosa. Distinta. Imagino que sonreirías de costado, vos que creaste la realidad de un pensamiento en movimiento sin necesidad de hacer pie. Ahí donde no se toca fondo y sin embargo, se sigue buceando.

Shônagon tenía la manía de las listas: listas de ‘cosas elegantes’, de ‘cosas tristes’ o incluso de ‘cosas que no vale la pena hacer’.

Afuera hay sol: sorprendentemente el jazmín floreció aunque casi no pude regarlo. Y el invierno reina alrededor.

Pienso en los emús viviendo en Francia. Pienso en las listas de cosas que me hubiera gustado hacer.

Bailar con vos. Filmar las barricadas del mayo francés. No necesitar nombres ni firmas porque el canto es uno solo. Uno en todo. Quedarme alguna noche escuchándote hasta tarde. O haberte visto

acariciar tus gatos. Escribo esto y me avergüenzo, debería hablar de Sans Soleil: este libro maravilla que leo una y otra vez buscando seguir tus pasos alados.

Él amaba la fragilidad de esos instantes suspendidos, esos recuerdos que no habían servido para nada más que para dejar recuerdos.

Sin sol: un diálogo amoroso a distancia. Alguien repone las cartas que un otro envía desde sus viajes.

Se suceden esas constelaciones reflexivas que sólo son posibles al escribirle a un otre en absoluta confianza: esa clase de exposición de la propia indefensión ante el tiempo, nuestra pequeña historia subsumida en la historia mayor.

Así titila este texto ante la mirada: dos voces que se hilan en el encuentro. No hay espacio-tiempo en común, salvo palabras. En la película, una ella evoca la voz de un él.

Él viaja para descubrir qué hizo la voz del tiempo sobre las cosas. Mejor: qué hizo el tiempo sobre él. Sobre sus contemporáneos, las alianzas y las sociedades que erigieron.

Sin sol. Sin control. Sin certeza alguna. “Cada época se define por aquello en que puede creer. Y también por todo eso que no puede creer.” sostiene Debray. Este diálogo es un esfuerzo por encontrar instancias para la creencia. Por eso, al viajero lo impulsa la fe. Cruza Japón, Guinea, París, San Francisco, Islandia… Del Zahel a un templo en Tokio, ferrys o trenes, colinas y peñascos. Sin embargo, su norte no es geográfico: el polo de atracción de este peregrinaje son ideales y luchas anteriores. Banderas que alguna vez flamearon y ya no están. Los sesenta aparecen como una tensión indudable en tanto indicios de esa época de las revoluciones en un mapa donde, dos décadas después, apenas quedan huellas tan subsumidas como la propia historia.

La voz de la mujer atestigua este periplo y da cuenta de esa particular aventura que se despliega en vaivenes y asociaciones. No lo sabemos por el libro, donde quien habla apenas enciende algunas zonas del relato y nunca se particulariza. “Mi perpetuo ir y venir no es una búsqueda de contrastes, es un viaje hacia los dos extremos de la supervivencia” afirma ella que él le escribió. Una mediatización superpuesta a otra para estallar este big bang de la memoria.

Lo tuyo siempre fue la imagen: poemas, fotografías, cine. Espacio y tiempo autocontenidos. Como el pensamiento. Nunca lineal. Nunca en términos de ecuación del sentido. No solamente.

Entonces, imágenes: los emús en París, Amílcar Cabral asesinado, cada revolución justa que cae en la injusticia, el lumpenaje tomando las calles de un Tokio vuelto corazón del imperio neoliberal, la melodía urbana post industrial en clave del diapasón que resuena en cada subte.

Ese ritmo que se percibe al cruzar una avenida en Shinjuku: una Aralé de dos metros te pide sacarse una foto en medio del torrente de personas que avanza. Ritmo. Composición audible en las escaleras mecánicas, los callejones y sus midnight dinner para perderse, aquel templo de madera, los zorros guardianes cuando doblás una esquina de rascacielos. Podría aparecer totoro. Rei Ayanami. O un gundan persiguiendo a Akira. Ese resquicio que construye su posible.

Imágenes. Y también memoria: qué hace la voz flâneur con esas experiencias, que no son datos –cómo podrían serlo– sino carne y hueso de los días.

La imagen en tanto materia que procesa una subjetividad para hacer a la memoria. El hoy entonces es fuga pero cifra el ayer. Aunque apenas pueda dilucidar algo de un posible mañana.

Una obertura. Tres actos. Este recorrido que no responde porque no hay pregunta plausible de ser contestada. Salvo en la acción de tocar a otre, de alcanzarlo con eso que se percibe, se siente y se piensa. Como esos tres niños islandeses que en el camino son la felicidad. Contar eso que ni siquiera podemos decirnos en voz alta. Entregarlo con palmas abiertas. Y dejarlo ir.

Tal vez así se filma o se escribe, podríamos aventurarnos. Sin sol, sin control, sin certeza. Esta clase de entrega.

Y ese pequeño grupo de ociosos ha dejado en la sensibilidad japonesa una marca más profunda que todas las maldiciones de la clase política, aprendiendo a obtener de la contemplación de las cosas más tenues una especie de consuelo melancólico.

Un libro adentro de otro: El libro de la almohada irrumpe desde el siglo XI con sus listas y la voz de Sei Shônagon deviene umbral dimensional para ver manga, animé, o la belleza de la pastelería japonesa.

El cineasta que está detrás de la voz afirma: “Un día ella tuvo la idea de escribir la lista de las ‘cosas que hacen latir más rápido al corazón’. No es un mal criterio, me doy cuenta cuando filmo”. No. No es un mal criterio este requerimiento de la emoción para funcionar como polo magnético de los días.

¿Cómo se construye una mirada ante el vértigo del afuera? ¿Qué asideros se encuentran para sostenerla? Debiera decir: cómo la

construiste vos, por qué queda sellada en las miradas de quienes amamos tu manera de hacer presente eso que escapa y es. Siempre algo más. Un otro lado, como otro tiempo o un fuera de cuadro, de las cosas.

Sans soleil no indaga en la búsqueda de respuestas pero, cuando lo leo, soy testigo de esos particulares procesos del pensamiento y la afectividad que permiten encontrar resquicios y salientes en las que mantener la mirada y mantenerse.

Al menos un rato.

Casi como si tu obra permitiera asomarse a esa cabeza del futuro, un blade runner que trae mensajes descifrados sobre una incógnita que ya se olvidó o, nunca, logró enunciarse.

Te leo y pienso: tu escritura fue para alcanzar ese universo de percepciones. Guión. Filmación. Montaje. Casi como repensar en voz alta para armar mapas de la sensibilidad propia y del entendimiento de lo individual en cualquier contexto que nos contenga. Esos bolsones libertarios que permiten resistir la pérdida.

Y la comprensión: nuestro consuelo melancólico ante aquello que escapa y lastima. Queda la herida, dice ella que él escribe citando a Samura Koichi. Incluso, mucho después, cuando la causa de esa herida ya se haya esfumado o ni siquiera es un recuerdo nombrable.

Miro tu foto de los cincuenta. Un joven que luchó en la resistencia, tomó una cámara de fotos, una cámara de cine: ¿se comió el mundo de un bocado? Te miro y pienso en esos artefactos particulares que legaste. Cápsulas de tiempo que no hablan del pasado. Más bien parecen llegadas de algún futuro, siempre en relación a sus derivas y los sinos del tiempo sobre un cuerpo.

Cada rostro hace presente una memoria propia y pareciera ser esa la particularidad que intentaste desentrañar: las formas dinámicas que hacen a la memoria individual. Consciencia, que ya es. Algo. Un entre. Imagen y palabra. Algo.

Por eso una y otra vez reincidís en el detalle de apariencia banal hasta enfocarlo y lograr que cobre su peso exacto: subveintes bailan en un parque, antiguos guerrilleros recuerdan la crudeza de sus días de lucha y compadecen al enemigo, una pareja entierra ceremonialmente a su gata perdida, una joven mira a cámara los fotogramas necesarios para lograr que suspiremos de amor.

Leo cada uno de estos brillos: cómo atestiguan su tiempo. En mí siento lo mismo que en la pista de alguna fiesta transe, cuando el bajo golpea el cuerpo y se hace evidente que estoy ahí. Respiro entre otras respiraciones, otros cuerpos también están dentro de esa música. Estoy hablando de cierto alivio al conectar algo que nos

excede, que no es yo. Y esa forma de conexión se patentiza cuando recorro Sin sol.

En lo colectivo, la memoria modifica su esencia y entra, inevitablemente, en juego la historia. “Me escribió: «Me pasé toda la vida preguntándome sobre la función del recuerdo, que no es lo contrario del olvido, sino más bien su reverso. No recordamos, reescribimos la memoria como se reescribe la historia. ¿Cómo recordar la sed?”

¿Qué imágenes pueden revelar y rebelarse ante la normatividad historicista que se sostiene gracias a su falta de memoria? Tal vez, ese sea un transcurso posible y rizomático a partir de este libro: cierta búsqueda de sentidos donde lo propio y lo colectivo pauten alguna clase de alianza por fuera de la matriz histórica. Sino: “¿Quién se acuerda de todo eso? La historia arroja sus botellas vacías por la ventana.” La empresa imposible de una historia que contenga todas las historias, sus aciertos y fracasos.

También, sus momentos de gloria aún en la derrota.

La poesía nace de la inseguridad: judíos errantes, japoneses temblorosos. Viven sobre un tapiz que en cualquier momento una naturaleza caprichosa puede quitar de sus pies. Se acostumbraron a vivir en un mundo de apariencias frágiles, fugaces, revocables: trenes que vuelan de planeta en planeta, samuráis que luchan en un pasado inmutable: esto se llama la impermanencia de las cosas.

Escribo sobre este libro y el universo parece detenido: la emergencia sanitaria es una realidad a escala planetaria. Sólo las pequeñas comunidades aisladas parecieran poder escapar de ella. Mientras tanto, en la verdad de esta ciudad yo pienso este libro en un cuartito en la terraza como cualquier loca del desván.

Esto me gustaría decirte: cuando tenía unos veinte años vi la película en un cine arte. Veinte años, como dice el viajero, es ya la vida aunque quiera mantenerse eso en secreto.

Y también es todas las ganas de comerse al mundo.

Ante esos ojos de mis veinte, Sans Soleil abrió un cosmos. Salí de esa sala queriendo conocer Japón, con ansias de leer El libro de la almohada y volver a ver todas las películas de las que habla.

Salí de allí también creyendo que alguna vez lograría aprender algo del espíritu revolucionario y a esquivar las trampas de la historia.

Pero, principalmente, emergí de la oscuridad de esa sala ansiando una historia de amor así: recibir y escribir esas cartas donde sea

posible desentrañarse ante la lectura de otre. Por ahí por eso sigo escribiendo.

Unos veinte años después, Sei Shônagon me sigue acompañando y Sans soleil es mi zona a la que volver. Diría más: es la Zona. Un vórtice donde conviven, para producir chispazos, la experiencia histórica hilada a la forma en que una madre alimenta a una niña en el tren, los cuerpos doblegados de los campesinos vencidos y la velocidad del adolescente que baila casi como recibiendo mensajes del cielo, las grandes tiendas y el pequeño templo resguardado por zorros. Dolor y maravilla. Eso que hace al transcurrir.

Y unos veinte años después, también te diría que la historia de amor más grande es seguir escribiendo, filmando, compartiendo sake o acariciando la cabeza de alguien que duerme a nuestro lado durante un trayecto.

Incluso ya sin fe en imágenes y palabras. Principalmente, por esa falta de fe.

No mucho más.

Y me encanta cómo los perros pequeños se paran a otear una tormenta. La entereza con que resisten el viento y miran algo más allá. Algo que desconozco.

Y, si sus orejas planean, todavía me gusta más.

También, cómo no, quiero sepas: entre mis listas de cosas que hubiera querido vivir, querido Chris Marker, está sin dudas haber conocido alguno de tus gatos.

Andi Nachon (2020)

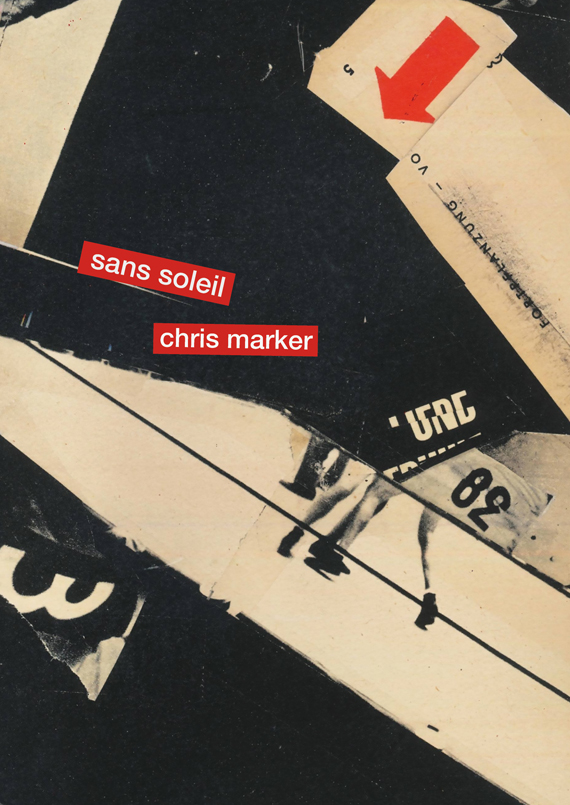

Chris Marker

Chris Marker (Christian François Bouche-Villeneuve) nació el 29 de julio de 1921 y murió 29 de julio de 2012. Escritor, fotógrafo, director, artista multimedia y viajero francés. Dentro de su prolífica obra se destacan Lettre de Siberie (1957) La Jetée (1962), Le Joli Mai (1963), A Grin Without a Cat (1977), Sans soleil (1982) y sus ensayos fílmicos sobre Akira Kurosawa, A.K. (1985) y Andrei Tarkovsky, Une journée d’Andrei Arsenevitch (1999).